那是1979年秋天的一个周末。那时,我们在读初三。我们跟随着英语老师魏老师一起回家。首先,我们必须穿越学校东面的一座小山。山不高,但是,是一座山。夕阳在天,树很静。草很静。山坡上盛开的野菊花很静。站在菊花地里的魏老师更静。他目光安详地阅读着这些或嫩黄,或莹白的花朵,阅读着这素雅坚贞,这遗世独立。他的脸上露出不为人知的微笑。然后,他拾起身边的一根树枝,在头顶的天空写字。写一些只有自己认识的文字。正当我们感到纳闷的时候,魏老师却旁若无人的朗诵起来,欲讯秋情众莫知,喃喃负手叩东篱。孤标傲世偕谁隐,一样花开为底迟?圃露庭霜何寂寞,鸿归蛩病可相思?休言举世无谈者,解语何妨话片时。诵读声在山间回荡,低沉,富有磁性,荡漾起空气的涟漪,或激越,或柔软。最终,分裂成支离破碎的记忆,消失在野菊花的深处。

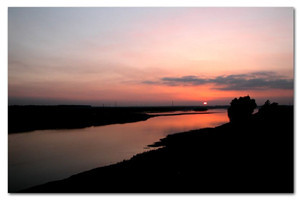

下山后,魏老师便率领我们,披着一肩的月色缓慢地回家。穿过青青的河边草。穿过茁长的小树林,和古老的独木桥。他一句话也不说,轻轻推开虚掩的木门。大团大团的月光一下子就涌入了魏老师的家。魏老师被照得通体透明。魏老师的家被照得一点黑暗也看不到。竹篱。茅舍。还有两口被刷得干干净净的铁锅。一口水缸。一盏在夜色中闪烁着光亮的煤油灯。还有四个孩子。我们家离学校都很远,魏老师就把我们四个带到家中,省得我们来回跑,耽误时间。我们置身于魏老师精心营造的远古时代。却不疑不惧。不慌不忙。没有人看见,其实,魏老师的内心有着一种大光明。这特别的光,驱散了魏老师生命中的黑暗。也在次第到来的我们的时光中,驱散了我们前行道路上的黑暗。

魏老师说,孩子们,先把肚子搞饱在干活吧。在无边月色的陪伴下,魏老师带着我们走入了家门口的一座菜园。这是一个青绿的世界。虽然月色朦胧,但是,仍然可以看见菜园里的众生,它们在着,它们一直在着,一直在诗意的等待着热爱自己的主人。比如辣椒,始终歪着头打量着英俊帅气的魏老师;比如西红柿,一直羞红着脸面对未曾放弃爱的魏老师;比如一直隐居在这里的蟋蟀,仍在不厌其烦的哼唱着自己原创的乡村民谣。万物皆有灵呀,魏老师和这些再熟悉不过的老朋友一一打着招呼。然后,他蹲伏在菜地里,他要拔一把芹菜炒给我们吃。芹菜比他高出了许多,可魏老师毫不介意。

现在,在魏老师的茅屋里,油灯光明明灭灭的。魏老师的影子被拉得时长时短。偶或,被拉到了门外,与外面无边的自然融为一体。而魏老师一点也没有察觉。他只是熟练地炒了一个芹菜,又烧了一锅大白菜,做了一个西红柿蛋汤。然后,我们把大脚盆倒扣在门口的地下,把饭菜端在上面,就着月光,我们津津有味的吃了起来。万籁俱寂。天象庄严。我们和魏老师一起栖居于曼妙的星空下。一任清风徐来,树影婆娑。一任秋蝉乐此不疲地,高一声,低一声地为魏老师,为我们,为这个安静的世界,吟唱着赞美诗。魏老师说,我们该干活了。在魏老师的带领下,我们大声的朗读起来,Where there is a will, the matter becomes unexpectedly.(有志者,事竟成) Sword sharp edge goes out from whetstoning encourage, wintersweet is sweet come from bitter cold.(宝剑锋从砥励出,梅花香自苦寒来。)

我们一起站在稻草堆上,魏老师努力地张望。他说他一眼就看到了1957年的那个春天的夜晚。那时,他是南京大学的一位老师。他看到了校园里的玉兰花开得旺盛,也谢得旺盛。皓月当空,西装革履的自己,和怀孕已经七个月的妻子一起,悠闲地在校园里散步。他一边浅笑着,一边呢喃着苏东坡的行香子词,清夜无尘,月色如银,酒斟时须满十分;浮名浮利、休去劳神!似隙中驹、石中火、梦中身,虽抱文章,开口谁亲?且陶陶乐取天真。几时归去做个闲人,背一张琴、一壶酒、一溪云。突然,一阵急促的脚步声。四五个人把他包围了起来,其中一个壮汉一下子把他撂倒在地,然后把他带上了手铐。后来他才知道,他听信了毛泽东的话,“党外人士参加我党整风座谈会和整风小组,是请他们向我们提意见,作批评,而不是要他们批评他们自己”,在教研室的会议上,真诚地给党提了八条意见。他本以为这是在为民说话对党尽忠,出乎他的意料的是,他因此和学校的一大批给党提意见的同事被打成了右派。

其后,他就沦陷于万劫不复的日子却无力自拔。他被下放到安徽东部某农场接受劳动改造。所谓改造,就是犁田耙地,挑大粪。而且还要忍受无休无止的批斗。先是在农场的干部会上批斗,坐飞机,在厂长的授意下,几个党员和入党积极分子如同凶神恶煞似的,揪着他的头发一会儿往墙上撞,一会儿往桌子上猛磕,无休无止。好在,那时,他已经学会了坚强。他不哭,他也不叫。这远远没有结束,在全厂职工大会上,又涌上来几十个苦大仇深的工人,魏老师被强拉到他们面前,场长说,这就是右派分子魏XX,他就是我们不共戴天的阶级敌人,毛主席领导我们翻身得解放,过上好日子,他不甘心……同志们说应该怎么办?有人声嘶力竭地叫道,“打!”于是几十号人蜂拥而上,拳打脚踢,顿时魏老师口鼻流血……其惨状实令人目不忍睹。那是一段昏暗的日子。肉体的折磨,人格尊严的被践踏,魏老师几乎无法忍受。但是,他终于学会了隐忍。他再也不说心碎,不说忧伤,不说内心的疼痛。

因为,魏老师不止一次梦到了一个相同的故事。他也不止一次跟我们讲述过这个故事。一个禅师的故事。这位禅师有一个谦虚好学,而且相当忠诚的学生,把他视作活佛。一个夏日的夜晚,禅师缝补完衣服,把针线放在凳子上。起身喝完一口水后,一不留意坐在了这根针上。禅师唉哟一声尖叫了起来,然后捂着屁股将针线扔到了屋外的黑暗中。学生突然丧失了信心,便下定决心,离开了禅师。他说他很失望地发现师父竟然并未完全开悟,不然的话,师父怎么会那么大声的尖叫,而且暴跳如雷呢?师父知道学生离开的原因后,长叹一口气说,唉,小呆瓜。他竟然不知道,其实,不仅是我,连针和唉哟声都不是真实的存在啊!魏老师说过,他曾经不止一次想过逃离,但最终发现自己已经是逃无可逃,因为,他其实需要逃避的是自己。他想起了西藏那句著名的谚语,不要把了解误以为是证悟,不要把证悟误以为是解脱。

第二天一大早,天光大亮的时候,魏老师已经煮好一大锅山芋稀饭,吃过早饭后,我们每个人都扛着锄头,我们要到昨天穿过的山头上去锄田。这是一条幽僻的山间小路,也是一条平平仄仄的山间小路,露水打湿了我们的裤管。我们先是停留在一片茂密的野菊花地里。这是魏老师唯一的一块庄稼地,他全部载上了菊花。他说,他就是一朵野菊花,一朵会思想的野菊花。魏老师向正摇曳着和自己打招呼的花朵们深情地点了点头。然后便来到了山头上。这是他一个人的山头。也是他的学生们的山头。我们的任务是给菊花地锄草松土。这时候的我们,已经和打仗的时候没有区别了。有的卷起了裤脚。有的脱掉了外套。所有的锄头都闪着亮光。似乎人在飞,锄头在飞,而菊花仿佛受了感染,也在翩翩起舞。魏老师也忙得浑身是汗,却始终没有忘记提醒我们,不要锄掉了菊花,千万不要锄掉了菊花。我们一边挥汗如雨的干着活,一边笑着答应,放心,魏老师,我们一定保护好你的宝贝。只是不经意间猛地一抬头,如轮的旭日喷薄而出。万道金色的光芒铺向大地,群山亮了,众树亮了,满山头的菊花和我们也亮啦!

在无边的朝晖中,魏老师说,同学们休息一会儿吧。他先是带着我们复习了现在完成时。他说,所谓的现在完成时,指的是过去发生或已经完成的动作对现在造成的影响或结果,或从过去已经开始,持续到现在的动作或状态。其时间状语是recently, lately, since...for...,in the past few years, etc. 其基本结构是have/has + done.其否定形式是have/has + not +done.魏老师擦了一把汗,忽然无端地感慨道,一切都成了过去,如烟往事俱忘却,心底无私天地宽。看到我们大眼瞪小眼的,魏老师也许意识到自己的感慨有些突兀,便笑着说道,英语哪有我们的母语内涵丰赡,令人回味无穷呀!他用充满磁性的声音小声朗诵起他最喜欢的王摩诘的诗歌,中岁颇好道,家居南山陲;兴来每独往,胜事空自知。行到水穷处,坐看云起时。偶然值林叟,谈笑无还期。他说,徐增对这首诗的解读很到位哩,行到水穷处,去不得处,我亦便止,倘有云起,我便坐而看云起,坐久当还,偶值林叟,便与谈论山边水边之事,相与留连,则不能以定还期矣。因为,在佛法看来,总是个无我,行无所事,行到是大死,坐起是得活,偶然是任运。多么经典的解读呀,哈哈!魏老师明白,自己不是一座孤独的岛屿。还有无数先贤大儒。还有众花,还有百草,还有旭日,在陪伴着他。

是的,魏老师被下放到皖东后,一直孤身一人。为了生计,前妻生下了肚中的孩子后,重新嫁了人。1978年右派平反后,魏老师曾经到南京去寻找前妻。他尊重了前妻的选择,决定从此不再打扰她和儿子的生活。他再次回到了下放的地方,成了公社中学的英语代课老师。但是,魏老师丝毫也没有孤独的感觉。无论是喧嚣的白昼,还是寂寥的夜晚,他总是能让自己的寂寞,开放出美丽的花朵来。他一直把古代的那些仁人志士当做自己学习的楷模。这些有着大智慧的先贤毅然而然的拒绝了形形色色的鲜艳的诱惑,在远离喧嚣的山林野谷,享受着那种超然物外,宁静淡泊的生活。或“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”;或“伫听寒声,云深无雁影”;或“难言处,良窗淡月,疏影尚风流”。他们在无边的寂寞中,真正做到了从飞花落絮中寻白雪清冰。

现在,魏老师放下锄头,又挽起裤腿,置身于菊花地里,把田里的杂草收拾干净,把菊花瓣上的污泥擦洗干净。然后,他坐在田埂上,静静地看着头顶的天空。天空完全被云所遮蔽了,他甚至不敢相信,除了云之外,还有别的东西。但是,不一会儿功夫,天空就变得如此湛蓝,如此澄澈。刚才还充满天空的云朵,突然间就不翼而飞。魏老师赞许地向菊花,也向我们笑了笑。他告诉我们,云不是天空,也不属于天空。它们只是悬挂在那儿,只是在不经意间打这儿的天空路过,从来不曾弄脏天空,或在天空画下任何记号。也许,这就是所谓的佛性吧。这种佛性就在天空般的心性中,全然的开放,自由,和无边无际。

所以,那时的魏老师,不仅是我们的英语老师,也是我们的精神教父。我对魏老师更是佩服得五体投地。初二的时候,由于严重口吃,我的性格极为内向,几乎不跟任何人说话。我似乎患上了失语症。父母看在眼里急在心里,魏老师见到我的这种状况,也非常着急。他不止一次找我谈心,跟我说明与人交往的重要性。每次,我都是眼泪汪汪的答应了他,但是,转眼间,我又更深地走向了自我。直到放暑假的前一天,魏老师把我喊到了他的宿舍,打开了一个崭新的盒子,从里面拿出了一个收音机,不大,是咏梅牌的。他打开了收音机,找到了一个台,正在播新闻。他说,冬子,好好听,好好模仿。我显得有点难为情,根本就张不开口。魏老师说,不着急,这个收音机老师送给你了,但是,我要给你布置一个作业,每天中央台的新闻联播和报纸摘要节目,你必须听,而且,还要有意识的模仿。下学期开学后,我检查你的学习情况。在那个我无法忘怀的暑假里,无论是早晨还是黄昏,我总是拿着收音机,躲进我家的后院中,一边听着新闻一边模仿。我模仿得惟妙惟肖,以至于村里人都以为是广播员在播音。但很快,闲话就传到了我的耳中,说我天天撇,把河湾水都撇干了。恰好那年夏天大旱。于是每天一大早,我便带上锅巴或馍馍,骑在牛背上,到村前的莽莽群山中边放牛,边模仿,边揣摩。再也没有人笑话我啦,只有各种鸟雀簇拥着我,为我的每一点进步而欢呼,而雀跃。

开学后,父亲新买了一个咏梅牌收音机,带着我一起拜访了魏老师。魏老师说什么也不肯收下。我说,您送我的,我留做永远的纪念。这个新的,就请您收下吧,也许别的像我一样的同学,还能派得上用场哩。魏老师微笑着点了点头。他从书桌上拿起了一张《人民日报》,指着其中的一篇社论,说,冬子,读一读,汇报一下成果。没有想到,我居然一点也不口吃了,而且字正腔圆,声情并茂。魏先生和我父亲连连鼓掌。如果没有魏老师馈赠的收音机的话,我实在是无法想象我这一生还能不能张开口,跟人自如的,毫无障碍的交流。

也许是魏老师彻底改变了我,对他的话,我也是言听计从。那时,我和大多数同学一样,最害怕写作文。魏老师教了我们一招,让我们每天抄写二十个成语,既练字,又了解成语的内涵。很多同学都是半途而废了,只有我,一直在坚持这样做。没有想到,一个月以后,我的作文里成语就多了起来,而且应用得还颇为贴切。作文课上,语文老师总是第一个范读我的作文,第一个点评我的作文。而且都是一些溢美之词。魏老师也常常在英语课堂上,表扬我,说我的作文文采斐然,立意新颖。这让年少轻狂的我,虚荣心获得了极大的满足。从此,对写作产生了浓厚的兴趣。而且,一发而不可收。我常常心想,要是没有魏老师当年的这一绝招,没有他和语文老师毫不吝啬的表扬与鼓励,我肯定不会成为一个与文字共舞的舞者。

当然,魏老师不仅改变了我的人生,改变了我们四个孩子的一生,而且也改变了我们那一届,以致后几届学生的命运。记得,那天上午干完活后,魏老师带领我们在菊花地旁边像佛陀一样安详而庄严的禅坐着。他告诉我们,这时候,天空就在我们肉体的上方,其实是在告诉芸芸众生,坐禅的时候,心要像天空一样开放,肉体却稳稳地固定在大地上。因为,天空其实就是我们的本性,无始无终,无边无际;大地则是人类相对的现实,是我们的相对心和凡夫心。而我们坐禅时的姿势,则充满了象征意味,恰似我们正在连接相对与绝对,天空与大地,天堂与人间。这跟鸟的双翼一模一样,融合了我们如天空般的无死心性,和虚幻有限的凡夫心地。所以,学习禅坐,是自己有生的日子里所能给自己最好的礼物。当然,学习禅坐,也是魏老师送给我们一生的最好的礼物。因为,只有通过禅修,才能让自己踏上发掘真性的旅程,从而找到自己想活得好,死的安详所必需的定力和信心。魏老师不止一次告诉我们,宗教不是封建迷信活动,禅修是通往觉悟之路。

中午时分,我们正在魏老师的茅舍里一起做饭的时候,天忽然黑沉沉的,如同玉帝一不小心打翻了墨汁瓶。不一会儿,便从不远处的远方传来了轰隆隆的雷声,紧接着,一道锋利的闪电划破了阴云密布的天空。不一会儿,黄豆大的雨点从天而降,打在地上劈里啪啦直响。只是一刹那间, 刚才还是布满阴霾的天空,突然变得雷电交加,风狂雨骤。即使是呆在屋里面一动不动,也能够感觉到那种地动山摇的气势。魏老师谆谆告诫我们,不要害怕,不要惊慌,一切都会过去。他叫我们睁大眼睛,静静地禅坐在屋子里,仰望暴雨如注的天空。没有人晓得他在天空看见了什么。没有人晓得他是一位彻头彻尾的修行者。许多年以后,了解了一些佛教知识以后,我才恍然大悟,也许,尘缘误尽以后,魏老师早就哗变成为一个大隐,一个失语的密行者(a hidden yogin)。 三十年后的一个秋高气爽的日子,逃离了都市的喧哗与骚动,我再度回到故乡。魏老师已是八十高龄,前妻几年前已经仙逝,儿子把他接回了南京,他们居住在紫金山下的一个小区里。但是,我发现,其实,魏老师哪里也没有去,他一直在这里。他就在学校东面的山头上,他就是迎风摇曳的那朵盛开的野菊花。我静静地坐在山头上。风很静。草木很静。我一动不动地阅读着这些纯洁,这些无异于中国知识分子集体良心的野菊花。我看到一朵朵生动的野菊花如此安静。蜻蜓围绕着这些美丽的生命飞来飞去。几滴晶莹的露珠俯伏在菊花的花瓣上。耳畔不由想起了郑思肖的那首诗。花开不并百花丛,独立疏篱趣未穷。宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。我的脸上露出不为人所知的微笑。我禅坐在菊花地旁,我的一举手一投足,无一不是清澈的动作和圆满的符号。因为,魏老师曾经告诉我,最上乘的准备,就在此时——在这一世证悟。

公告栏

-

召开会议的通知模板合集七篇(02/20)

-

股东大会报告(02/20)

-

公司整体收购协议(02/20)

-

政府间借款合同书(02/20)